Regional verwurzelt – überregional positioniert – international vernetzt

Das duale Prinzip spiegelt sich auch in der Forschung der DHBW Ravensburg wider – sie erfolgt anwendungs- und transferorientiert, insbesondere in Zusammenarbeit mit den Dualen Partnern der Hochschule. Die kooperative Forschung bindet die DHBW in fachliche und wissenschaftliche Netzwerke ein und leistet einen wertvollen Beitrag zur Wissensbildung. Ferner bietet sie einen praktischen Mehrwert für die Partnerorganisationen und dient auf diese Weise auch der Weiterentwicklung der Lehre.

Die DHBW Ravensburg ist in verschiedenen Forschungsprojekten aktiv. Einen Überblick erhalten Sie auf dieser Seite.

Geförderte Forschungsprojekte

i+sCabin2.0

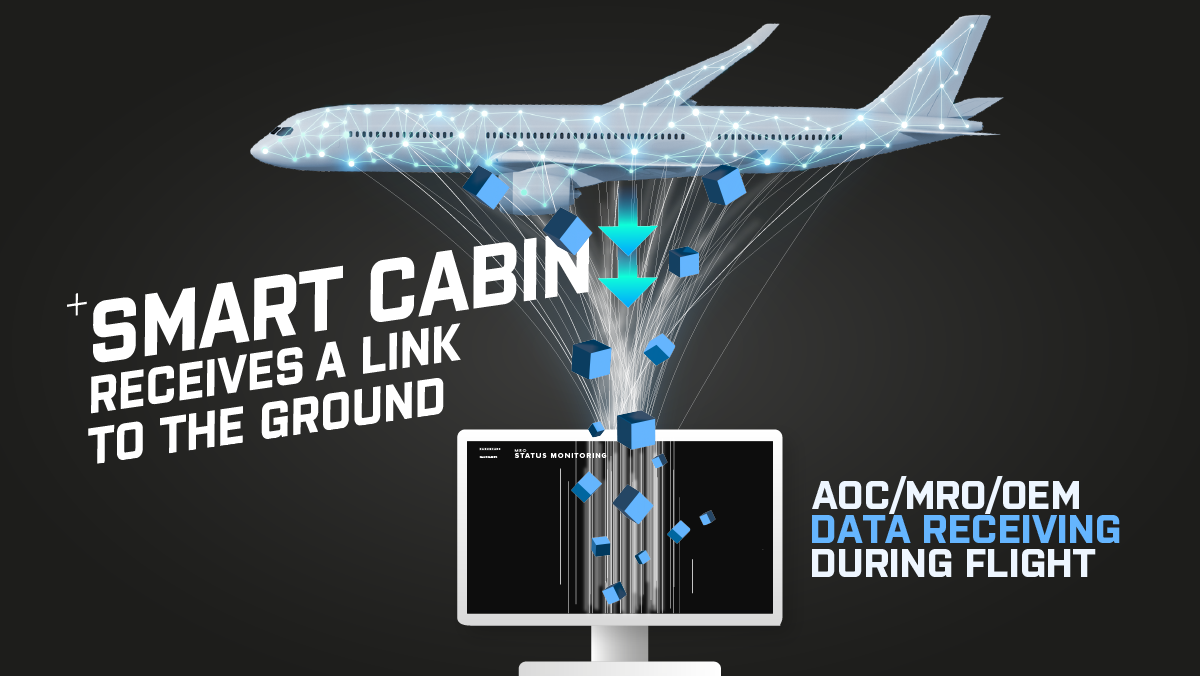

Der Ansatz des Forschungsprojekts i+sCabin2.0 besteht darin, Daten, die während des Fluges aus der Kabine gewonnen werden, mit Bodenstationen auszutauschen, um sie mit Hilfe künstlicher Intelligenz automatisch zu verarbeiten und auszuwerten.

| Projektlaufzeit | 2022 – 2025 |

| Projektmitglieder | Bühler Motor Aviation GmbH, Diehl Aerospace (Verbundführer), Diehl Aviation, Jeppesen GmbH, Safran Cabin Germany GmbH und Thales Deutschland GmbH; Duale Hochschule Baden-Württemberg und die Technische Universität Hamburg (wissenschaftliche Verbundpartner); ANS GmbH, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, LightnTec GmbH, SWMS Systemtechnik Ingenieurgesellschaft, die Technische Universität Darmstadt, die Technische Universität Dresden, TUTECH Innovation GmbH und das Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH (Unterauftragnehmer); Airbus Operations GmbH, ANS GmbH, The Boeing Company, NEVEON Austria GmbH und Thales (Assoziierte Partner) |

| Gefördert von | Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) |

Das ambitionierte Forschungsprojekt i+sCabin2.0 verbindet die intelligente Flugzeugkabine mit dem Boden und ermöglicht es Fluggesellschaften, durch künstliche Intelligenz eine zuverlässigere Kabine und einen erhöhten Passagierkomfort zu schaffen.

Das erste i+sCabin-Forschungsprojekt der beteiligten Unternehmen und Institutionen hat Anfang 2018 eine neue Datenlösung in der Passagierkabine hervorgebracht. Vernetzte Komponenten wie Bordküchen, Toiletten, Sitze, Oberflächen und Gepäckfächer wurden technisch so ausgestattet, dass sie Informationen bereitstellen und austauschen können. Erstmalig wurde damit die Grundlage geschaffen, um den technischen Zustand der Flugzeugkabine auf einen Blick zu erfassen. Die Ergebnisse des ersten Forschungsprojekts waren so vielversprechend, dass sich die Allianzpartner schnell auf ein Folgeprojekt einigten.

Der Ansatz des neuen Forschungsprojekts i+sCabin2.0 besteht darin, Daten, die während des Fluges aus der Kabine gewonnen werden, mit Bodenstationen auszutauschen, um sie mit Hilfe künstlicher Intelligenz automatisch zu verarbeiten und auszuwerten.

Ein wichtiger Antrieb für dieses Forschungsprojekt ist es, den Flugverkehr noch sicherer und passagierfreundlicher zu machen. Die Smart Cabin wird mithilfe hochentwickelter Systeme und Sensoren umfassende Informationen generieren und vernetzen, um ein aktuelles Gesamtbild des Zustands der Kabine zu liefern. Die Fluggesellschaften werden in der Lage sein, diese Informationen über die gesamte Kabinenumgebung abzurufen und Entscheidungen über die Wartungsarbeiten in Echtzeit zu treffen.

Diese Daten werden auch eine neue Ebene der präventiven Instandhaltung ermöglichen. Ein drahtloses intelligentes Kabinen-Netzwerk, das als offene Plattform konzipiert ist, wird die intelligenten Anwendungen, Sitze, Küchen, Toiletten und Oberflächen miteinander verbinden. Die intelligenten Anwendungen werden den aktuellen Status der Systeme ermitteln und eine Voraussage über Systeme liefern, die möglicherweise repariert oder ausgetauscht werden müssen. Diese Informationen werden Fluggesellschaften helfen, eine präventive Instandhaltung durchzuführen, um die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Kabinenausstattung und ihrer zahlreichen Funktionen zu gewährleisten.

Eine intelligente, vernetzte Kabine, die mit dem Boden kommuniziert, kann die Wartungsplanung optimieren, die Verfügbarkeit von Flugzeugen erhöhen, Prozesse digitalisieren und standardisieren und letztlich dazu beitragen, dass Flugzeuge planmäßig fliegen und Passagiere mit ihrem Flugerlebnis zufrieden sind.

Weitere Anwendungen zur Vernetzung von Passagieren und Flugbegleitern sind bereits in der Entwicklung. Diese neuen Funktionen werden den Komfort, den Service und die Abläufe in der Kabine erheblich verbessern, indem sie die Bedürfnisse der Passagiere vorausschauend erkennen.

Unter der Verbundführerschaft des deutschen Luftfahrtzulieferers Diehl Aerospace hat sich eine Vielzahl von Unternehmen – auch Wettbewerber – zusammengefunden, um gemeinsam an der Erreichung dieser ehrgeizigen Ziele zu arbeiten. Industrielle Verbundpartner sind Bühler Motor Aviation GmbH, Diehl Aerospace (Verbundführer), Diehl Aviation, Jeppesen GmbH, Safran Cabin Germany GmbH und Thales Deutschland GmbH. Als wissenschaftliche Verbundpartner sind die Duale Hochschule Baden-Württemberg und die Technische Universität Hamburg beteiligt. Unterauftragnehmer sind ANS GmbH, das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, LightnTec GmbH, SWMS Systemtechnik Ingenieurgesellschaft, die Technische Universität Darmstadt, die Technische Universität Dresden, TUTECH Innovation GmbH und das Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH.

Assoziierte Partner sind Airbus Operations GmbH, ANS GmbH, The Boeing Company, NEVEON Austria GmbH und Thales.

Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg forscht am Technikcampus Friedrichshafen an intelligenten Flugzeugkabinen

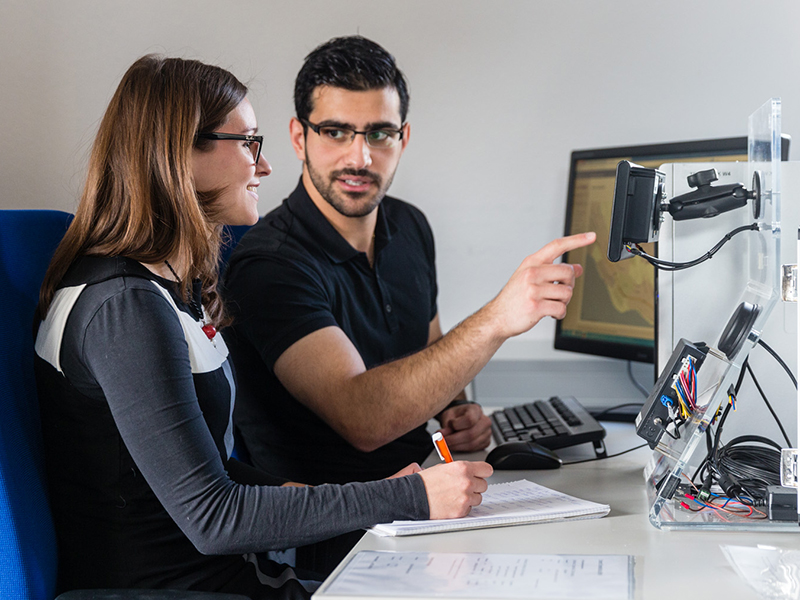

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DBHW) Ravensburg erforscht in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kabinensysteme der Technischen Universität Hamburg (TUHH) einen Ansatz für modellbasiertes Systems Engineering (MBSE) für das i+sCabin2.0 Projekt. Der MBSE Ansatz ermöglicht eine gemeinsame Entwicklung intelligenter und smarter Kabinensysteme im Projektkonsortium. Das Ziel der DHBW Ravensburg ist die Weiterentwicklung und Erprobung einer modellbasierten Systems Engineering-Methodik zur Unterstützung des Entwicklungs- und Zulassungsprozesses komplexer technischer Systeme von Luftfahrzeugen.

Aktuell sind intelligente Systeme und die Digitalisierung Megatrends, welche für den Luftfahrtsektor von besonderer Relevanz sind. Mit einer steigenden Anzahl an neuen digitalen Geräten, Netzwerken und intelligenten Produkten werden Cybersicherheit und digital unterstützte Entwicklungsmethoden immer wichtiger.

Basierend auf dem MBSE-Ansatz arbeitet das Team der DHBW Ravensburg an datenwissenschaftlichem Edge-Computing für die Kabine sowie an der Entwicklung neuer Methoden für einen modellbasierten Simulationsprozess für einen intelligenten Kabinenbetrieb. Der Ansatz stellt den Ausgangspunkt für eine methodische Unterstützung des Zertifizierungsprozesses mit besonderem Fokus der Cybersicherheit und der Lufttüchtigkeit von Luftfahrtsystemen dar.

Der steigende Bedarf an Digital Engineering beeinflusst zunehmend die klassische Luft- und Raumfahrttechnik und bewirkt eine Transformation der benötigten Kompetenzen und Qualifikationen zukünftiger Arbeitskräfte in der Luft- und Raumfahrt. Die Universitäten stehen in der Verantwortung, die Absolvent*innen mit modernen Fähigkeiten auszustatten, um zukünftigen Anforderungen der Industrie gerecht zu werden und so den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Die Mitarbeit in dem Forschungsprojekt ermöglicht es der DHBW Ravensburg, ihre Expertise speziell in den Bereichen Data Science, intelligente Nutzung digitaler Werkzeuge und Einsatz von MBSE für effizientere Entwicklungsprozesse zu erweitern und diese in die Curricula der Studiengänge Luft- und Raumfahrttechnik und Systems Engineering einfließen zu lassen.

Das Forschungsprojekt i+sCabin2.0 ist Anfang 2022 gestartet. Mitte 2023 werden die ersten Forschungsergebnisse erwartet. Es ist beabsichtigt, die zentralen Neuerungen in einem Technologie-Demonstrator darstellbar und erlebbar zu machen.

i+sCabin2.0 wird mit Fördermitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert.

Agri-PV auf Dauergrünland

Teilprojekt der Modellregion Agri-PV Baden-Württemberg

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes sollen noch offene Fragestellungen zu den Auswirkungen von Agri-Photovoltaik-Anlagen auf einerseits die Grünlandbewirtschaftung und andererseits auf den Grünlandbestand beantwortet werden. Ein Teilaspekt ist die Ermittlung der Erträge und Qualitäten der Aufwüchse sowie der Einfluss der Module auf das Mikroklima durch beispielsweise die (Teil-)Verschattung der Fläche.

Mit der Zielsetzung einer klimaneutralen Energieversorgung in Deutschland ist der weitere Ausbau von erneuerbaren Energien, insbesondere von Photovoltaik notwendig. Neben der Installation auf Dachflächen sollen landwirtschaftliche Flächen herangezogen und mit PV-Anlagen bebaut werden. Dies steht jedoch in Konkurrenz zur Erzeugung von Nahrungsmitteln auf diesen Flächen und verstärkt den bereits durch Siedlungs- und Verkehrsflächenbau existierenden Flächendruck. Ein Lösungsansatz zur Minimierung der Flächenkonkurrenz zwischen Nahrungsmittelproduktion und Energieerzeugung stellt der Ausbau von Agri-Photovoltaik (Agri-PV) Anlagen dar.

Das Projekt „Agri-PV auf Dauergrünland“ wird von der Dualen Hochschule Ravensburg in Kooperation mit dem Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg mit Sitz in Aulendorf durchgeführt. Das Projekt ist in die „Modellregion Agri-PV Baden-Württemberg“ eingegliedert. Im Rahmen der Modellregion werden seit 2022 Untersuchungen zu PV-Anlagen über Kern- und Beerenobst in Baden-Württemberg durchgeführt. Mit dem Teilprojekt Agri-PV auf Dauergrünland sollen erstmals im Rahmen der Modellregion Erkenntnisse und Erfahrungen zu den Auswirkungen der PV-Anlagen auf die Grünlandbewirtschaftung und auf den Grünlandbestand generiert werden. Ein Teilaspekt ist die Ermittlung des Einflusses der Module auf das Mikroklima durch beispielsweise die (Teil-)Verschattung der Fläche und sich daraus ggf. verändernde Erträge und Qualitäten der Aufwüchse. Darüber hinaus kann sich die Bodenfeuchtigkeit auf der Fläche verändern, da die Module Niederschläge abfangen oder neu verteilen oder durch den Schattenwurf und Windschutz die Evapotranspirationsrate verändern könnten.

Besonders interessant und relevant für die Praxis ist die Fragestellung, inwieweit sich der Arbeitszeitaufwand zur Bewirtschaftung der Fläche ändert und welcher zusätzliche Aufwand für die Pflegemaßnahmen der Anlage kalkuliert werden muss. Mehraufwand in der Bewirtschaftung und Beschädigungsrisiken an der Anlage durch beispielsweise hochfliegende Steine oder weidende Tiere stellen potenzielle Erschwernisse für den Betrieb der Agri-PV Anlage dar.

Die Untersuchungen werden auf Flächen von Praxisbetrieben durchgeführt. Im Rahmen des Vorhabens sollen fünf Flächen in möglichst unterschiedlichen Naturräumen und mit verschiedenen Bewirtschaftungsformen im Süden Baden-Württembergs untersucht werden. Neben intensiv und extensiv bewirtschafteten Flächen mit Schnittnutzung wird ein Standort mit Weidehaltung von Milchkühen in das Projekt aufgenommen. Es befinden sich sowohl Tracking-PV-Modul-Anlagen im Projekt, welche dem Sonnenstand von Ost nach West folgen, sowie Anlagen, mit senkrecht aufgeständerten, bifazialen Modulen. Bei beiden Varianten findet die Bewirtschaftung zwischen den Modulreihen statt.

Die Datenerhebung erfolgt an unterschiedlichen Stellen innerhalb der Anlage und Kontrollpunkten außerhalb der Anlage, um mögliche Gradienten zu identifizieren. Dabei wird untersucht, welchen Einfluss die Module auf die Menge und die Qualität des Aufwuchses in den unterschiedlichen Bereichen in der Anlage haben. Mithilfe von Sensoren zur Erfassung des Mikroklimas sollen Aussagen zu den klimatischen Einflussgrößen getroffen werden. Des Weiteren werden durch botanische Erhebungen im Bestand sowie direkt unterhalb der Modulreihen eventuelle Unterschiede in der Zusammensetzung der Aufwüchse analysiert. Hintergrund ist die reduzierte Bewirtschaftung unter den Modulreihen, wodurch eine Veränderung der Bestandszusammensetzung erwartet wird.

Ziel des Projektes ist es, offene Fragestellungen zum Einfluss von Agri-Photovoltaik-Anlagen auf Dauergrünlandbestände zu beantworten und das Wissen in die Praxis zu bringen.

Weiterführende Links:

Projektpartner LAZBW:

Infodienst - LAZBW Aulendorf - Grünlandwirtschaft und Futterbau (landwirtschaft-bw.de)

Studienangebot Agrarwirtschaft der DHBW:

Duales Studium Agrarwirtschaft (B.Sc.)

Ansprechpersonen:

Rudolfstraße 19, Raum 124, 88214 Ravensburg

- Telefon

- +49 (0)751 18999 - 2942

- weber.j@dhbw-ravensburg.de

Circular Lab

Das Circular Lab erarbeitet konkrete, zirkuläre Lösungen, welche industrieübergreifend verglichen, diskutiert und umgesetzt werden. Das Ziel ist es, ein Hub für Kreislaufwirtschaft, zirkuläre Innovation und wirtschaftsfähige Nachhaltigkeit in der Bodenseeregion zu etablieren.

| Projektlaufzeit | 01.06.2023 – 31.05.2027 |

| Projektmitglieder | Fachhochschule Vorarlberg (AT), Universität St. Gallen (CH), Ostschweizer Fachhochschule (CH), ZHAW (CH), Hochschule Albstadt-Sigmaringen (DE), DHBW (DE), Freitag lab.ag (CH), everve GmbH & Co. KG (DE), Verdunova AG (CH), LZSG (CH), heimaten (AT) |

| Gefördert von | Interreg |

Quantencomputing Baden-Württemberg

Bei dem Forschungsprojekt geht es um die Entwicklung von fehlerresilienten Algorithmen, die auf Quantencomputern zur Optimierung von Finanzportfolios eingesetzt werden können.

| Projektlaufzeit | 01.01.2020 – 31.12.2024 |

| Projektmitglieder | Fraunhofer-Institut, Dr. Gerhard Hellstern (DHBW Ravensburg), Wissenschaftler der Universitäten Tübingen, Stuttgart und Konstanz, W&W, Bausparkasse Schwäbisch Hall, Airbus |

| Gefördert von | Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg |

Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg fördert Projekte im Bereich Quantencomputing mit mehr als 19 Millionen Euro. Gefördert werden verschiedene Vorhaben, an denen Vertreter*innen von Wissenschaft und Wirtschaft beteiligt sind. Ziel ist es, praktische Anwendungen zu entwickeln und für die Wirtschaft nutzbar zu machen. Koordiniert wird dies von der Fraunhofer-Gesellschaft. Beteiligt daran ist auch Dr. Gerhard Hellstern, Professor im Studiengang BWL-Bank an der DHBW Ravensburg, er entwickelt im Verbund mit weiteren Partnern Algorithmen für Finanzportfolios.

Unternehmen der Finanzbranche, aber auch anderer Branchen stehen derzeit vor der Aufgabe, immer größere und komplexere Finanzportfolios zu verwalten. Bereits jetzt ist der Einsatz von Informationstechnologien immens. Wichtig für die Unternehmen ist es, schnelle und aussagekräftige Entscheidungen zu treffen. Quantencomputer könnten konventionelle Rechner dabei übertreffen. Bei dem Forschungsprojekt geht es daher um die Entwicklung von fehlerresilienten Algorithmen, die auf Quantencomputern zur Optimierung von Finanzportfolios eingesetzt werden können. Neben Prof. Dr. Gerhard Hellstern sind an dem Forschungsprojekt Wissenschaftler der Universitäten Tübingen, Stuttgart und Konstanz sowie das Fraunhofer-Institut beteiligt; ebenso Duale Partner der DHBW, der Finanzdienstleister W&W, die Bausparkasse Schwäbisch Hall und Airbus.

Insgesamt profitieren von der Förderung des Wirtschaftsministeriums sechs Fraunhofer-Institute, 16 Hochschulen und Universitäten sowie 40 Unternehmenspartner. Sie sollen im Bereich des Quantencomputings die anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung in unterschiedlichen Bereichen voranbringen. Im Fokus steht dabei die Entwicklung von Algorithmen und Architekturen von Quantencomputern. Weitere Projekte beschäftigen sich etwa mit Betriebsprozessen in der Produktion oder mit Simulationsansätzen für Materialien in künftigen Energiespeichern.

Hintergrund für den Förderaufruf „Kompetenzzentrum Quantencomputing Baden-Württemberg“ ist das Potenzial dieser Technologie für die Wirtschaft. Rechenverfahren auf Basis von Quanteneffekten, auch als Quantencomputig bezeichnet, bietet künftig ganz neue Lösungen für komplexe Fragestellungen und Daten.

Ansprechperson

Herdweg 29, Raum 402, 70174 Stuttgart

- Telefon

- +49 (0)711 1849 - 4698

Marienplatz 2, Raum 206, 88212 Ravensburg

Education Competence Network (EdCoN)

ECC2: Digital Dual: Digitalisierungspotenziale in der Theorie-Praxis-Verzahnung

Das Projekt EdCoN ist ein standortübergreifendes Forschungsprojekt der DHBW, das sich mit den Herausforderungen der Digitalisierung in der Lehre beschäftigt.

| Projektlaufzeit | 01.08.2022 – 31.12.2025 |

| Projektmitglieder | Standortübergreifendes Forschungsprojekt an allen DHBW-Standorten Gesamtprojektleitung: Prof. Dr. Doris Ternes (ZHL DHBW) Prof. Manfred Daniel (DHBW Karlsruhe) Prof. Dr. Ulf-Daniel Ehlers (DHBW Karlsruhe) |

| Gefördert von | Stiftung Innovation in der Hochschullehre |

Panel-Studien zum Studienverlauf

In der derzeitigen dritten Projektphase (2023–2025) werden Themenschwerpunkte von aktueller Relevanz für das Studium und die Lehre an der DHBW untersucht. Dazu gehören der Einsatz von KI-Tools in den Lehr- und Lernprozessen des dualen Studiums, die Förderung von Nachhaltigkeit und Diversität an der Hochschule sowie die Work-Life-Balance und das Stressempfinden der Studierenden. In Fortführung der zweiten Projektphase werden zudem die Anschlussperspektiven von Studierenden nach Studienabschluss untersucht (Alumni-Befragung).

| Projektlaufzeit | 2015 – 2025 |

| Projektmitglieder | DHBW Stuttgart |

| Gefördert von | Duale Hochschule Baden-Württemberg |

Studieninhalt – Untersuchungsgegenstand der Panel-Studie

Das intensive Betreuungsmodell der DHBW führt zu einer traditionell niedrigen Abbruchsquote bei Studierenden. Dies ist insbesondere für die Dualen Partner attraktiv, da die dreijährige Studienphase in der Regel zum Erfolg führt und sie so den Fachkräftenachwuchs sichern können. Aus unterschiedlichen Gründen ließ sich jedoch beobachten, dass die Abbruchsquoten bei dual Studierenden gestiegen sind. Auch wenn diese Quoten weit unterhalb des traditionellen Studiensektors liegen, so war dies Anlass für das erste Studienverlaufspanel an der DHBW (2015 – 2019). Im Rahmen dieses Projekts wurden jährliche Studierendenbefragungen durchgeführt, jeweils als Vollerhebung und online. Daneben wurden einmal Duale Partner und zweimal die hauptamtliche Professorenschaft befragt, ebenso regelmäßig Studienabbrecher. Auf dieser Basis liegen inzwischen viele Informationen zum Studienverlauf und auch zu (drohenden oder manifestierten) Studienabbrüchen vor. Die Datensätze bieten aber noch reichlich Potenzial für weitere statistische Analysen. Daneben ergaben sich im Laufe der Studien neue Fragestellungen, welche bislang nur teilweise unmittelbar aufgegriffen werden konnten.

Ziele der Studie

Das Studienverlaufspanels 2.0 soll insbesondere Erkenntnisse zu folgenden Aspekten des Studienverlaufs erbringen:

- Abhängigkeiten von Studienverlauf und Studienerfolg von der Eingangsqualifikation bzw. dem Zulassungsweg

- Zusammenhänge zwischen Workload, Gratifikationskrisen, Work-Life-Balance und Studienerfolg

- Strukturelle und individuelle Kriterien für einen erfolgreichen Start in den Beruf

- Rekonstruktion der Entscheidungsprozesse zum Ende des Studiums und der tatsächlich eingeschlagenen Karrierewege (Berufsaufnahme, Master-Studium, etc.)

- Identifizieren von "typischen" Belastungskonstellationen dual Studierender und Ableitung von Handlungsempfehlungen zum Umgang mit diesen Belastungen

- Häufigkeit, Zeitpunkte und Gründe von/für Studienabbrüche

Ergebnisse

Im Jahr 2021 veröffentliche Prof. Deuer einen Forschungsbericht zum Thema "Online-Lehre während der COVID-19-Pandemie: Die studentische Perspektive" (PDF). Beteiligt an der Studie war zudem Dr. Valeska Gerstung, akademische Mitarbeiterin an der DHBW Ravensburg.

Ansprechperson

Marktstraße 28, Raum 710, 88212 Ravensburg

- Telefon

- +49 (0)751 18999 - 2129

- deuer@dhbw-ravensburg.de

Studieninhalt – Untersuchungsgegenstand der Panel-Studie

Die Studierendenstatistik der DHBW zeigt aktuell einen Anstieg der Abbruchsquote auf – die Ursachen und Hintergründe dieser Entwicklung sind dagegen höchstens partiell bekannt. Um den Ursachen von Studienabbrüchen an der DHBW effektiv entgegentreten zu können, ist es daher notwendig, die Weichenstellungen, Erfolgskriterien und Hürden im Studienverlauf zu kennen. Erst auf der Basis wissenschaftlich fundierter Aussagen zu diesen Fragen können wirksame Gegenmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund haben der Senat und das Präsidium der DHBW eine Studie beauftragt, die zentrale Einflussfaktoren auf den Studienverlauf und den Studienabbruch herausarbeitet.

Ziele der Studie

Die Studie erforscht, welche Merkmale in Bezug auf Voraussetzungen, Studierverhalten, Anforderungen und Lösungsstrategien für einen erfolgreichen Studienabschluss ausschlaggebend sind. Zudem sollen strukturbedingte kritische Phasen im Studienverlauf festgestellt und Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Darüber hinaus sollen persönliche Gründe, die zum Studienabbruch führen, im Rahmen der Panelstudie dokumentiert und analysiert werden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf der Frage, mit welchen Erwartungen die Studierenden ein duales, praxisintegrierendes Studium aufnehmen und inwiefern diese mit der konkreten Studienerfahrung, etwa in Hinblick auf die Verzahnung von Theorie und Praxis, übereinstimmen. Mit Hilfe der Daten sollen Eckpunkte eines standortübergreifenden Unterstützungskonzepts für das duale Studium erarbeitet werden.

Zielgruppe

Im Verlauf der Studie werden alle immatrikulierten Studierenden an allen Standorten der DHBW ab dem Wintersemester 2015/16 befragt. Ebenso werden die hauptamtliche Professorenschaft sowie 80 betriebliche Betreuer pro Fakultät aus unterschiedlichen Standorten in die Erhebung mit einbezogen.

Ergebnisse

Erste Ergebnisse sind im Forschungsbericht 1 (PDF) und im Forschungsbericht 2 (PDF) veröffentlicht.

Ansprechperson

Marktstraße 28, Raum 710, 88212 Ravensburg

- Telefon

- +49 (0)751 18999 - 2129

- deuer@dhbw-ravensburg.de

Abgeschlossene Forschungsprojekte

ALFRIED – Automatisiertes und vernetztes Fahren in der Logistik am Testfeld Friedrichshafen

Ziel von ALFRIED ist die Entwicklung eines umfassenden Mobilitätssystems zur Optimierung des Warenverkehrs zwischen den einzelnen Unternehmenswerken. Dadurch sollen Fahrten eingespart, die Emission verringert und das innerstädtische Verkehrsaufkommen entlastet werden.

Mit einer Projektlaufzeit bis Ende Juni 2023 hat sich ein Konsortium von elf Projektpartnern aus Industrie, Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen, um den steigenden Innerstädtischen Warentransport und Werkverkehr durch Lastkraftwagen mit Hilfe des automatisierten und vernetzten Fahrens (AVF) zu optimieren. Die Stadt Friedrichshafen ist dabei assoziierter Partner.

Innerstädtischer Warentransport und Werkverkehr stellen besonders Städte und Regionen mit einer hohen Anzahl an Industrieunternehmen vor Herausforderungen. Der zunehmende Verkehr durch Lastkraftwagen und die im Vergleich langsam angepasste Infrastruktur sind oft Gründe für Verkehrshindernisse wie Staus und Unfälle. Um einen verbesserten Verkehrsfluss zu garantieren, der gleichzeitig die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und Anrainer schützt, hat sich ein Konsortium von elf Projektpartnern aus Industrie, Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammengetan und stellt sich unter der Leitung der IWT Wirtschaft und Technik GmbH in einem gemeinsamen Projekt der Herausforderung.

Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung liefern Lösungen für diese Herausforderungen, die das Testfeld Friedrichshafen und die Stadt Friedrichshafen als gute Umgebung für komplexe Mobilitätssysteme abbildet. Im Rahmen von ALFRIED werden Infrastrukturkomponenten, Systeme und Konzepte für das automatisierte und vernetzte Fahren (AVF) weiterentwickelt, erforscht und erprobt. Schwerpunkte des Projekts liegen auf der Infrastruktur und einer Smart City Leitstelle.

Zunächst werden Technologien in einer Demonstrationsumgebung getestet. Im Anschluss erfolgt die Erprobung im Realverkehr am digitalen Testfeld Friedrichshafen auf einer Werkverkehrsstrecke im Realverkehr. Vom Projekt selbst werden die Bürger*innen in Friedrichshafen keine Veränderungen spüren. In einem ersten Schritt werden Fahrten, etwa zwischen den Werken durchgeführt. Die Lastkraftwagen werden mit spezieller Sensorik ausgerüstet, um mehr Informationen über Fahrten, Störungen durch Staus, Wetter, o.ä. zu erhalten.

Langfristig allerdings ist das erklärte Ziel des Projektes über die einzelnen zu entwickelnden Komponenten der Infrastruktur sowie der Datenintegration Fahrten zwischen den Werken zu minimieren. Die so getesteten AVF-Lösungen sind dann wiederum übertragbar für andere Anwendungsfälle, wie Überlandwerkverkehr, City-Logistik und autonomes Fahren der Zukunft.

Ansprechperson

Fallenbrunnen 2, Raum H320, 88045 Friedrichshafen

- Telefon

- +49 (0)7541 2077 - 252

| Projektlaufzeit | 01.01.2021 – 30.06.2023 |

| Projektmitglieder | ETO GmbH, IHSE GmbH, IMST GmbH, Netwake Vision e.K., TWT GmbH, Voltra Solutions GmbH, ZF Friedrichshafen AG, IWT Wirtschaft und Technik GmbH, Institut für Verkehrssystemtechnik des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt e.V., Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg (Technikcampus Friedrichshafen), Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V. |

| Gefördert von | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) |

IBH Living Lab – Active & Assisted Living

Die Informatik suchte nach Lösungen, um Menschen ein selbstbestimmtes Altern zu ermöglichen. iCare ist eines dieser intelligenten Assistenzsysteme.

INCOME Tourism

Ziel des Projekts INCOME Tourism ist es, soziale Kompetenzen von Tourismus-Studierenden basierend auf den Anforderungen der Branche aufzubauen, zu fördern und sicherzustellen.

INCOME Tourism (Innovative Cooperation Business-HEI Learning Model for Tourism)

Frisch vom Studium fehlen dem Nachwuchs in der Tourismusbranche oft die Soft Skills und der Bezug zur Praxis. Das von der EU geförderte Forschungsprojekt INCOME Tourism analysierte dabei zunächst den Status quo und benannte die Anforderungen der Branche. Mit dem Ziel, Lern- und Studienmodelle zu entwickeln, die die Studierenden optimal auf die Praxis im Tourismusbereich vorbereiten. Hochschulen, Firmen und Verbände aus Portugal, Spanien, Italien, Malta, Kroatien und Holland waren neben der DHBW Ravensburg am Projekt beteiligt. Mit dem dualen Studienmodell lebt die DHBW bereits seit mehr als vierzig Jahren die Verknüpfung von Theorie und Praxis vor – Erfahrungen, von denen die Projektmitglieder lernen können und sollen.

Bewusst ist allen Beteiligten, dass sie das duale Studienmodell der DHBW nicht einfach adaptieren können. Weder Unternehmen noch Hochschulen sind darauf vorbereitet, zudem hat jedes Land in vielen Bereichen seine Besonderheiten. Das alles war Thema der gemeinsamen Seminare und Konferenzen. Ganz konkret sollten Lerntrios gebildet werden – bestehend aus Studierenden sowie Ausbildungsverantwortlichen in den Betrieben und Hochschulen. Ihre Erfahrungen fließen nach zwei Semestern in die Ausgestaltung dualer Elemente. Auch eine App mit einem Methodik-Katalog für die Lehrenden und die Ausbildungsverantwortlichen in den Unternehmen wird am Ende zu Verfügung stehen.

Ein wichtiger Baustein war zudem eine einwöchige Konferenz an der DHBW Ravensburg im März 2020. Rund 150 Projektbeteiligte erlebten dabei viele Facetten des dualen Studiums – bei Exkursionen zu Unternehmen, bei Workshops, praxisnahen Vorlesungen und einigem mehr. Gelegenheit zum Austausch von Beteiligten und Interessierten bot ein Symposium.

Von Seiten der DHBW Ravensburg waren das Studienzentrum Tourismus, Hotellerie und Gastronomie, der Studiengang BWL – Messe-, Kongress- und Eventmanagement sowie das International Office beteiligt. Bei Stefanie Maurus liefen die Fäden für INCOME Tourism in Ravensburg zusammen, sie hat an der DHBW Ravensburg Internationales Marketing studiert.

Weitere Informationen sind auf dem Projektflyer (PDF) zu finden.

Die für März 2020 geplante Abschlusskonferenz wurde aufgrund der Corona-Pandemie im Rahmen zweier Virtual Final Conferences durchgeführt:

Zur Virtual Final Conference – Day 1

Zur Virtual Final Conference – Day 2 (Part 1) Zur Virtual Final Conference – Day 2 (Part 2)

Cman – Crowd Management

Das Forschungsprojekt Cman befasst sich mit der Frage, wie Menschenmassen etwa bei Großveranstaltungen sicher bewegt und optimal geleitet werden können.

Wie Menschenmassen optimal und sicher geleitet werden – das kann eine bestehende Software bereits simulieren. Sie steht Studierenden BWL - Messe-, Kongress- und Eventmanagement an der DHBW Ravensburg für ihre Simulationen genauso wie den angehenden Ingenieuren und Softwareentwicklern der HTWG Konstanz zur Weiterentwicklung zur Verfügung.

Im Kontext von Event-Sicherheit spielt Crowd Management in der Messe-, Kongress- und Eventbranche eine große Rolle. Bisher hatten die Studierenden der DHBW Ravensburg allerdings keine Möglichkeit, verschiedene Szenarien zu simulieren und damit das Thema gründlich und praxisorientiert zu erforschen. "Ich erhoffe mir durch die Simulationen eine qualifizierte Abbildung von Varianten und eine klare Identifikation von relevanten Gestaltungsfaktoren", sagt Studiengangsleiter Prof. Luppold. Die Studierenden können ganz unterschiedliche Szenarien entwickeln – etwa wie die Besucher*innenströme durch besonders attraktive Exponate oder Event-Sonderflächen optimal geleitet werden können. In dem Projekt soll zudem getestet werden, inwieweit Technologien zur Visualisierung wie Holografie helfen können, die Sicherheitslage besser einzuschätzen.

Die Simulation soll auch dazu beitragen, ein größeres Verständnis für das Thema Sicherheit zu erzeugen und das Erlernen der Grundlagen schneller und nachhaltiger zu ermöglichen. Dabei wird im Projektverlauf untersucht, wo Wirkungen entstehen; jeweils zwei parallele Kurse werden geschult – der eine klassisch, der andere mit einer erweiterten visuellen Vermittlung.

Ansprechperson

Rudolfstraße 11, Raum 102, 88214 Ravensburg

- Telefon

- +49 (0)751 18999 - 2134

- luppold@dhbw-ravensburg.de

Smart Grid

Das Forschungsprojekt Smart Grid reagiert auf den Trend hin zur dezentralen Energieerzeugung. Das bringt die Stromnetze an ihre Grenzen und dafür gilt es, Lösungen zu finden.

Das baden-württembergische Umweltministerium fördert das Smart Grid-Projekt, das federführend am Campus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg erforscht wird, mit 300.000 Euro. Das Forschungsprojekt reagiert auf den Trend hin zur dezentralen Energieerzeugung. Das bringt die Stromnetze an ihre Grenzen und dafür gilt es, Lösungen zu finden. Smart Grid könnte man mit intelligentem Stromnetz übersetzen.

Wurde der Strom bisher vor allem zentral und in großen Kraftwerken erzeugt, bewirkt die Energiewende heute den Zuwachs von dezentralen Quellen. Photovoltaik, Biogas oder Windenergie sind einige der Stichworte. Zwei Aspekte stellen dabei eine besondere Herausforderung dar. Zum einen erzeugen diese Quellen keine konstant gleiche Energie und zum anderen speisen sie ihre Energie anders als die zentralen Quellen oft in das Nieder- oder Mittelspannungsnetz ein. Um einen massiven Netzausbau zu vermeiden, versuchen die Forscher nun, das vorhandene Netz intelligent und besser zu nutzen und diese Kriterien auch bei einem nötigen Ausbau anzuwenden.

Im Rahmen des Projekts soll ein Algorithmus entwickelt werden, der für jede Situation vorschlägt, wie man das Stromnetz optimal nutzen kann. Um die Stromversorgung zu sichern, muss das Netz künftig viel stärker kommunikativ verknüpft und gesteuert werden. Das Forschungsprojekt an der DHBW möchte einen Baustein dazu entwickeln.

Die DHBW Ravensburg ist der Koordinator in dem Forschungsprojekt "IT-Grid-Design – IT-basierte Netzausbauplanung im Verteilnetz für ein erneuerbares dezentrales Energiesystem". Ihre vielfältige Erfahrung in dem Bereich bringen als weitere Partner das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE Freiburg und das International Solar Energy Research Center Konstanz mit ein.

Als Praxispartner sind das Stadtwerk am See und Siemens mit dabei. Das Stadtwerk am See stellt verschiedene Netzstrukturen wie etwa das Quartier Fallenbrunnen als Beispiel zur Verfügung, die den Forschern realitätsnahe Bedingungen bieten. "Wir werden im Bereich E-Mobilität in den nächsten Jahren viel investieren", so Mark Kreuscher, Leiter Netze beim Stadtwerk am See. "Das gemeinsame Projekt gibt uns die Chance, auf diesem Zukunftsfeld zu lernen und unser Angebot zu verbessern."

Ansprechperson

Fallenbrunnen 2, Raum H011, 88045 Friedrichshafen

- Telefon

- +49 (0)7541 2077 - 241

- kibler@dhbw-ravensburg.de

Herausforderungen der Industrie 4.0 auf die Extralogistik

Die Auswirkungen von Industrie 4.0 auf die Extralogistik, also den Transport und die Lagerhaltung, sind bisher kaum bekannt. Ein Forschungsprojekt an der DHBW Ravensburg beleuchtet diese Aspekte.

Industrie 4.0 steht für das vertiefte Zusammenwachsen von Maschinenbau und Elektrotechnik mit der Informationstechnologie zu einer intelligent vernetzten Produktionsweise in den Fabriken der Zukunft. Bislang liegt der Fokus auf den logistischen Prozessen innerhalb eines Unternehmens. Die Konsequenzen der Industrie 4.0 auf die Extralogistik, also den Transport und die Lagerhaltung an der Schnittstelle zur Beschaffung und Distribution, also zu Lieferanten und Kunden, werden bislang kaum beleuchtet. Der Lehrstuhl für Logistikmanagement der Universität St. Gallen und die DHBW Ravensburg haben sich der Problematik angenommen und untersuchen in einem Forschungsprojekt Auswirkungen und Herausforderungen der Industrie 4.0 auf die Logistikbranche.

Ansprechperson

DHBW Innovationsprogramm Forschung (IPF)

Mit dem „Innovationsprogramm Forschung“ (IPF) fördert die Duale Hochschule Baden-Württemberg den akademischen Mittelbau sowie die Themen Forschung, Innovation und Transfer. Sechs Doktoranden forschen und lehren mithilfe dieses Programms für jeweils drei Jahre an der DHBW Ravensburg.

Chaitanya Grandhi

Titel der Arbeit: „An Innovative Approach for Travel Time Prediction of a Company´s Logistic Fleet Management; Development, Implementation and Evaluation of a model for Travel-Time Predicition for specific roadways.”

Forschungsthema: Dem Autofahrer wird es heutzutage leichtgemacht, seine Fahrt zu planen. Er gibt Start und Ziel an und weiß wann er ankommt, ebenso etwa, ob es Staus oder Umleitungen gibt. Eine Möglichkeit, die es für Lkw und größere Nutzfahrzeuge in der Logistik noch nicht gibt. Chaitanya Grandhi entwickelt in seiner Doktorarbeit daher ein Modell, das die Vorhersage der Reisezeit auch in diesem Bereich möglich macht. Das Modell soll demnach die Faktoren einbinden, die die Reisezeit beeinflussen. Einige davon wie die Urlaubszeit oder das Wetter sind allgemeiner Art. Andere wiederum spezifisch auf den Schwerlastverkehr ausgelegt, wie Geschwindigkeits- oder sonstige Beschränkungen. Die genaue Vorhersage der Reisezeit verspricht dabei verschiedene Vorteile. Der Flottenbetreiber spart Zeit und Geld und verbessert seinen Service. Gleichzeitig soll solch eine Entwicklung aber auch den Verkehr und damit die Umweltbelastung reduzieren.

Doktorvater: Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Ruckdeschel, DHBW Ravensburg, und Prof. Dr. Holger Schlingloff, Humboldt Universität Berlin

Hintergrund Chaitanya Grandhi: Chaitanya Grandhi hat an der Hochschule Ravensburg-Weingarten seinen Master in Mechatronik gemacht, seine Schwerpunkte waren Künstliche Intelligenz und Robotics. Im Anschluss daran arbeitete er an dem Forschungsprojekt „DigiLand“ mit, das sich mit Smart-Farming-Technologien beschäftigte. Beteiligt daran war neben den Hochschulen St. Gallen und Buchs auch die DHBW Ravensburg. Grandhi entwickelte in der Zeit einen Portotypen für einen Apfelernter – also einen Ernteroboter.

Motivation für die Forschungsarbeit: „Wir können den Verkehr nicht immer vermeiden, aber wir können mit modernsten KI-Methoden Verkehrsprognosen erstellen und damit intelligentere Entscheidungen treffen. Das reduziert den Verkehr und die Umweltbelastung und erhöht die Verkehrssicherheit. Das Thema Künstliche Intelligenz und die sinnvolle Verwertung all der Daten, die wir sammeln, faszinieren mich. Es ist ein Thema, das sich derzeit rasant entwickelt, egal ob im Smart Home oder beim autonomen Fahren.“

Atheer Al-Tameemi

Informationen folgen in Kürze.

John-Dean Kasher

Titel der Arbeit: Entwicklung einer Referenzarchitektur zur Prozessoptimierung im logistischen Ökosystem durch den Einsatz von Digitalisierungstechnologien

Forschungsthema: Bereits heute werden bei den Fahrten von Lkw und größeren Nutzfahrzeugen in der Logistik schon zahlreiche Daten gesammelt – von der Geschwindigkeit bis zu den Fahrt- oder Pausenzeiten. Relativ wenige Daten gibt es in der Transportlogistik jedoch in Bezug auf eine durchgängige Ladeüberwachung. Ziel der Arbeit ist es daher, die Güter anhand der gesammelten Daten genauer zu verfolgen. Einerseits deren Weg, andererseits aber auch deren „Befinden“ – also etwa die Art der Lagerung im Lkw, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit sowie weitere Zustands- und Auftragsgrößen. Bei einem Medikament sind dabei andere Daten relevant als bei Lebensmitteln oder weiteren Gütern. Intelligente Sensoren können Informationen daher passgenau sowohl an die Transportunternehmen als auch an die Hersteller oder die Kunden weitergeben. Bei der Auswahl der passenden Digitalisierungstechnologie ist neben den intelligenten Sensoren die Wahl der entsprechenden Konnektivitätstechnologie entscheidend. Die Art der Kommunikation und des Datenaustausches sind im digitalen Wandel wichtige Bausteine, um technischen Fortschritt zu ermöglichen. Im Ergebnis der Arbeit soll schließlich eine Handlungsempfehlung für die Akteure in der Logistik entstehen, um die geeignete Digitalisierungstechnologie zu identifizieren.

Methode: Die Ermittlung der Anforderungen an die transportlogistischen Prozesse und Digitalisierungstechnologien geben zunächst einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung und Technik. Neben Literaturanalysen und Experteninterviews mit potenziellen Anwendern werden die Methoden des Requirement Engineerings herangezogen. Die gesammelten Anforderungen und Technologievarianten werden in der Handlungsempfehlung mit Entscheidungslogiken verknüpft. In Laborumgebungen sollen zudem mögliche Szenarien durchlaufen werden.

Doktorvater: Prof. Dr. Heiner Lasi (Ferdinand-Steinbeis-Institut), Betreuung an der DHBW Ravensburg: Prof. Dr.-Ing. Heinz-Leo Dudek

Hintergrund John-Dean Kasher: Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule München und Master Maschinenbau an der TU München. Die Masterarbeit behandelte die Themen Intralogistik und Simulationsverfahren – konkret am Beispiel eines Steuerungskonzepts für ein Hochregallager.

Motivation: „Promotion und Wissenschaft waren für mich schon immer interessant – mir geht es darum, aus der Forschung einen Mehrwert zu schaffen. Dazu hatte ich über meine Masterarbeit die Logistik für mich entdeckt, ein Thema das ich nun gerne weiterverfolge.“

Franziska Baar

Titel der Arbeit: Innovationskommunikation der ÖPNV-Mobilitätskonzepte von morgen –Entwicklung, Umsetzung und Evaluation strategischer Kommunikation für autonomes Fahren im ländlichen Raum

Forschungsthema: Wie steht es um unsere Mobilität der Zukunft? Das Thema autonomes Fahren rückt dabei als technische Innovation immer mehr in den Fokus. Eine neue Technologie, die auch dem Öffentlichen Personennahverkehr auf die die Sprünge helfen könnte. Der macht zwar aus ökologischer Sicht Sinn, ihm fehlt jedoch vor allem im ländlichen Raum die notwendige Flexibilität und Attraktivität. Autonome Fahrzeuge, die ohne den teuren Faktor Personal auskommen, könnten ganz neue Konzepte möglich machen. Franziska Baar untersucht in ihrer Arbeit, wie ein gelungenes Konzept für die Kommunikation solcher innovativen Mobilitätsthemen aussehen kann – von der Analyse über Planung, Umsetzung sowie Evaluation und bezogen auf den ländlichen Raum. Drei Ebenen beziehungsweise Zielgruppen spielen dabei eine Rolle: Die Nutzer, die Unternehmen und die Öffentlichkeit.

Methode: Untersucht werden alle drei Ebenen. Eine Medien-Resonanz-Analyse soll Aufschluss geben wie die Unternehmen bisher im Bereich Innovation kommunizieren und wie die Resonanz darauf von Seiten der Journalisten, Redakteure, der Medien und der Öffentlichkeit ist. Die Verkehrsunternehmen werden über eine qualitative sowie eine quantitative Online-Befragung eingebunden und nach dem Status quo ihrer Kommunikation befragt. Eine weitere Untersuchung wird sich den Nutzern widmen.

Doktorvater: Prof. Dr. Frank Brettschneider, Universität Hohenheim; weitere Betreuung: Prof. Dr. Simon Ottler, DHBW Ravensburg

Hintergrund Franziska Baar: Studium Medien- und Kommunikationswirtschaft / Werbung an der DHBW Ravensburg mit dem Partnerunternehmen Allgäuer Zeitungsverlag; Master MBA – Medien- und Kommunikationsmanagement an der DHBW Ravensburg; berufliche Erfahrung als Referentin Hochschulkommunikation und Referentin des Rektors an der DHBW Ravensburg sowie als freiberufliche Texterin.

Motivation für die Forschungsarbeit: „Ich möchte gerne einen Beitrag leisten, dass sich etwas verändert an unserer Art der Mobilität. Der motorisierte Individualverkehr ist ein Klimakiller, es braucht dringend alternative Konzepte. Darüber hinaus freue ich mich, einen Beitrag zu leisten für mehr Frauen in der Wissenschaft.“

Boitumelo Pooe

Titel der Arbeit: Critical Success Factors of Fashion Design Entrepreneurs and the Influence of External Support: A Cross-Cultural Study between Germany and South Africa.

Forschungsthema: Die Gründung und die Leitung einer eigenen Firma im Bereich Mode oder sogar eines eigenen Modelabels ist für viele Jungunternehmer*innen nicht nur ein großer Wunschtraum, sondern gleichzeitig eine erhebliche Herausforderung. Der Markt ist hart umkämpft. Neben umfangreichem Fachwissen zu den Themen Mode und Bekleidung ist auch die Auseinandersetzung mit Fragestellungen der Unternehmensgründung entscheidend. Boitumelo Pooe untersucht in ihrer Doktorarbeit die Erfolgskriterien für diese Unternehmen in der Modebranche. Wichtigster Aspekt dabei ist, wie sich Förderprogramm auf den Unternehmenserfolg auswirken. Förderungen gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen – finanziell, im Marketing, über Netzwerke und mehr. Dabei vergleicht Boitumelo Pooe die Strukturen und die Möglichkeiten in Deutschland und in Südafrika. Grundlage ihrer Arbeiten werden verschiedene quantitative und qualitative Befragungen sein.

Betreuer*innen der Doktorarbeit: Prof. Dr. Thomas Dobbelstein, DHBW Ravensburg, sowie Prof. Veena Rawjee und Dr. Karen Corbishley von der Durban University of Technology, Südafrika.

Hintergrund Boitumelo Pooe: Boitumelo Pooe hat ihren Bachelor in Consumer Science (Clothing Retail Management) an der University of Pretoria gemacht und ihren Master in Retail Business Management an der Cape Peninsula University of Technology angeschlossen. Inhaltlich hat sie ihr Studium dabei immer auf die Modebranche ausgerichtet. Nach ihrem Studium hat sie zudem verschiedene Vorlesungen in dem Bereich gehalten und dabei auch ein Curriculum für Vorlesungen in dem Bereich konzipiert. Sie arbeitete nach ihren Abschlüssen für das Capetown Fashion Council. 2017 gründete sie ihre eigene Beratungsfirma für junge Unternehmen in der Modebranche, die sie dabei unterstützte, Fördermittel zu beantragen und dafür etwa einen Business Plan zu erstellen.

Motivation für die Forschungsarbeit: „Das Thema Mode begleitet mich schon immer, egal ob im Studium oder in meiner Arbeit. Es ist eine Branche, in der es zwar viele gute Ideen gibt, in der es aber schwierig ist, Fuß zu fassen und auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Diese Unternehmen möchte ich gerne unterstützen und Förderprogramme sind dabei ein wichtiger Faktor. Mode bedeutet für mich auch kulturelle Identität. Ich bin überzeugt davon, dass die Mode nicht nur unser Leben, sondern auch unser Wirtschaftsleben reicher macht.“

Patrick Gieger

Titel der Arbeit: Schwingungsanalyse mittels Körperschall an Planetengetrieben für eine Test- und Prüfsystematik

Forschungsthema: Die Luft- und Raumfahrt beschäftigt sich derzeit intensiv mit effizienteren Triebwerken. Ein wesentlicher Ansatz dafür sind Untersetzungsgetriebe zwischen Niederdruckturbine und Fan. Um die zukünftige Generation an Fangetrieben am Ende der Produktion auf korrekte Montage und Funktion prüfen zu können ist eine intelligente Prüfmethodik notwendig. Bei der Entwicklung der Prüfmethodik stellt die Prüfstandsleistung eine Einschränkung dar. Insbesondere die Leistung des Prüfstands dominiert die Auswahl der Prüfmethodik.

Kooperation: Patrick Gieger kooperiert bei dieser Arbeit mit der Firma Aerospace Transmission Technologies (ATT) aus Friedrichshafen. Das Joint Venture von Liebherr-Aerospace und Rolls-Royce wurde gegründet, um die Fähigkeit und Kapazität zur Produktion von Reduktionsgetrieben für ein Getriebefan-Triebwerkdesign von Rolls-Royce zu entwickeln.

Methode: Die Schwingungsanalyse auf der Basis von Körperschall anhand von Beschleunigungssensoren eignet sich hierfür besonders gut. Mit Körperschallsignalen kann auch mit niedriger Leistung eine Aussage über den Zustand des Getriebes getroffen werden. Über die Ordnungsanalyse ist eine von der Drehzahl unabhängige Auswertung möglich. Somit können enge Toleranzen gesetzt werden und kleinste Veränderungen werden sichtbar. Aufgrund der Komplexität und des noch frühen Produktentstehungsprozesses des Getriebes sind nur wenige Exemplare verfügbar, deshalb werden die Ergebnisse aus den Versuchen direkt mit den modellierten Getrieben in den Simulationen verglichen. Ziel ist es, aus den Körperschallsignalen einen Bezug zwischen den Abweichungen und Mängeln im Getriebe herzustellen. Die Kombination der Verfahren stellt sicher, dass eine Vielzahl an Fehlern abgedeckt werden. Diese Prüfmethodik soll mit vergleichbar geringem Aufwand und Kosten eine vollständige Prüfung der Getriebe ermöglichen.

Doktorvater: Prof. Dr.-Ing. Philipp Krämer (Stiftungsprofessur Luft- und Raumfahrttechnik, gefördert von der Zeppelin-Stiftung), weitere Betreuung: Prof. Dr.-Ing. Michael Weigand (Technische Universität Wien)

Hintergrund Patrick Gieger: Bachelor- und Masterstudium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart, studentische Tätigkeit bei der Daimler AG Stuttgart

Motivation für die Forschungsarbeit: „Auch die Luftfahrt soll emissionsärmer und deutlich umweltfreundlicher werden. Innovative Technologien wie Fangetriebe bieten hier Möglichkeiten, um den ambitionierten Zielen gerecht zu werden. Mit meiner Arbeit möchte ich einen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Luftfahrt leisten.“

Kontakt

Die DHBW bietet einen umfassenden Forschungssupport rund um die kooperative Forschung.

Für individuelle Forschungs- und Kooperationsanfragen nehmen Sie gerne direkt Kontakt mit unseren Kompetenzzentren für Forschung, Innovation & Transfer auf.

Für projektübergreifende Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Marienplatz 2, Raum 114, 88212 Ravensburg

- Telefon

- +49 (0)751 18999 - 2712

- ottler@dhbw-ravensburg.de

Marktstraße 28, Raum 306b, 88212 Ravensburg

- Telefon

- +49 (0)751 18999 - 2183

- stefan@dhbw-ravensburg.de